CMなどで耳にすることもあるエネファームについて、仕組みや使用するガスなどを簡単にまとめました。

目次

- エネファームとは

- エネファームの仕組み

- エネファームを製造しているメーカー

- エネファームの今後

1.エネファームとは

エネファーームとは、燃料電池を利用して熱と電気を発生させる家庭用コージェネレーションシステムのこと。

燃料電池は「水素」と「酸素」から「電気」を作り出す電池のこと。

コージェネレーション(熱電併給)は、天然ガスや石油、LPガスなどを燃料としてエンジン、タービン、燃料電池などの方式により発電しその際に生じる廃熱も同時に回収するシステムのこと。

要するに、天然ガスなどの化石燃料から燃料電池を利用して効率よく「電気」と「熱」を作るシステムのことである。

同システムの業界統一の商品名が「エネファーム」である。

2.エネファームの仕組み

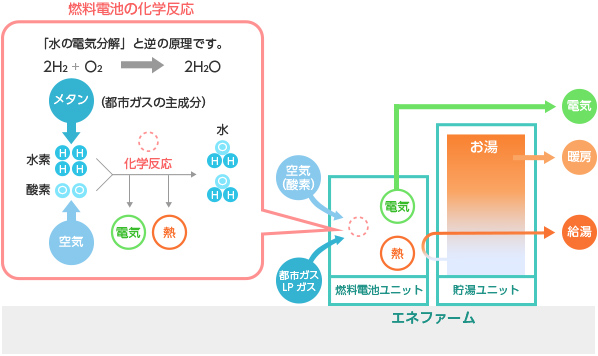

エネファーム本体は、「燃料電池ユニット」と「貯湯ユニット」で構成される。

燃料電池ユニットでは内蔵する「改質器」によって都市ガスやLPガスから水素を取り出し、水素を用いて燃料電池による発電を行う。

その際に発生する排熱を用いて水を加熱し、貯湯ユニットに貯め込む。

これによって都市ガス・LPガスという一つのエネルギー源から「電気」と「熱」という二種類のエネルギーを作り出す仕組みである。

3. エネファームを製造しているメーカー

エネファームは2009年に発売開始してから累計33万台以上を出荷している。(2019年12月時点)

国内のメーカーは

- パナソニック

- アイシン精機

- 京セラ

の3社(JXは2014年、東芝は2017年に撤退)

2019年にアイシン製セルスタックを手掛けていた京セラが「エネファームミニ」を発表し市場参入。

エネファームの価格帯は本体費用と施工費を合わせて約150~200万円。

電気代とガス代が節約できるが、イニシャルコストはエコジョーズやエコキュートと比べると高額。

4.エネファームの今後

国の定める「水素・燃料電池戦略ロードマップ」において、2030年時点で全国にエネファームを530万台普及する目標が掲げられている。

これを達成するにはさらなる価格低減、設置性向上、総合効率向上が求められるため、継続的に商品開発が行われている。

今後の普及拡大に向けては現在の3社体制からさらなるプレーヤー数増も重要となっている。